子育てしやすい家とは?暮らしやすさを生む4つの工夫とは

「家づくりって何から考えればいいの?」

「子どもが安全に過ごせて、家事もラクな家にしたいけど、どうすればいいか分からない…」

そんなふうに悩んでいませんか?

小さな子どもを育てながらの暮らしには、毎日の細かい困りごとがたくさんあります。

たとえば、「目を離せないから料理が進まない」「片付けが大変」「帰宅後の手洗いが面倒」など…。

このような“日々のストレス”が積み重なると、家そのものが負担になってしまうことも。

でも実は、その悩み、家のつくりでかなり解決できるんです。

本記事では、子育て世代に向けて、「暮らしやすさを生む4つの工夫」を具体的に紹介していきます。

家事の効率化や子どもの成長、そして将来の暮らしまでを見据えた「子育てしやすい家」の考え方を、

設計・収納・動線・安全性の4つの視点から解説します。

「これなら私にもできそう!」と思えるリアルなアイデアを詰め込んでいますので、

ぜひ最後まで読んで、あなたの家づくりに役立ててくださいね。

| 今回の記事のポイント ・子育てしやすい家の特徴と設計ポイントが具体的にわかる ・親子の関係性を育む間取りと収納の工夫が理解できる ・子どもの成長や家族構成の変化に柔軟に対応する家づくりが学べる |

初稿:2025/7/10

目次

- 子育てしやすい家とは?暮らしやすさを左右する基本設計

- 工夫①:親子の時間を自然に増やす間取りの工夫

- 工夫②:子どもの自主性を育てる収納と動線設計

- 工夫③:安全と健康を守る間取りと設備のポイント

- 工夫④:将来も使いやすい「変化に強い家」

- 工夫⑤:子ども目線で考える「キッズデザイン」の家づくり

- まとめ:子育てしやすい家は“今”と“未来”を見据えた暮らしの基盤

子育てしやすい家とは?暮らしやすさを左右する基本設計

子育てしやすい家とは、家族の動線や子どもの成長、安全性を考えた“暮らしの仕組み”が整った家です。ただ広いだけではなく、「親の目が届く配置」や「片付けやすい収納」など、日常のストレスを減らし、親子の時間を豊かにする工夫が随所にあることがポイントです。

なぜ子育てと「家づくり」は切り離せないのか?

家は、ただ「住むための場所」ではありません。特に子育て中の家庭にとっては、生活の質そのものを左右する重要な存在です。

「毎日バタバタで、片付ける時間すらない」

「家事をしながら子どもに目を配るのが大変」

——そんな声を多く聞きますが、実はこの“しんどさ”の多くが、家の構造や動線の工夫でグッと軽くなるんです。

たとえば、リビングとキッチンの位置関係ひとつで、親の動き方は大きく変わります。目の届く場所で子どもが遊べれば安心だし、動線がスムーズであれば、移動や片付けもラクになります。

つまり、家のつくりが良ければ、育児がグッとラクになるんです。

もちろん、すべての悩みが解決するわけではありません。でも、後悔や失敗を減らして、「あってよかった」と思える工夫が日々の小さなイライラや日々の生活の疲れを減らし、親の心にも余裕を生んでくれます。

そして親に余裕があると、子どもにも自然と良い影響が。

子育てしやすい家とは、「子どもと過ごす時間が心から楽しめる家」なのです。

子育て世代が求める「家の理想像」とは?

「子育てしやすい家にしたい!」と思ったとき、多くの親が求めるものは意外と共通しています。代表的なのは以下のようなポイントです。

- 家事がラクになる動線

- 子どもの安全を守る工夫

- おもちゃや荷物を片付けやすい収納

- 家族が顔を合わせやすいリビングの配置

- 成長に合わせて使い方を変えられる子ども部屋

たとえば、キッチンからリビングが見える配置は、小さな子どもが遊んでいても目が届くので安心感があります。また、収納が充実していれば、おもちゃや子どもの持ち物がリビングに散らかることも減り、片付けのストレスも軽減されます。

一方で、「将来のこと」まで考えた間取りも重要です。子どもが成長したら、個室が必要になりますし、巣立ったあとは空き部屋をどう使うかも考えておく必要があります。

つまり、理想の家とは、今の育児がラクになることはもちろん、数年後の家族の変化にも柔軟に対応できる家なんです。

「目の前の子育て」と「未来の家族像」、どちらも見据えて設計された家こそが、子育て世代にとっての理想の住まいと言えるでしょう。

\\来店予約はこちらから//

工夫①:親子の時間を自然に増やす間取りの工夫

子育て中の家では、「家族の距離感」がとても大切です。自然とリビングに集まり、ふとした瞬間に会話が生まれるような間取りは、親子のつながりを深めてくれます。見守りやすいキッチン、共有できる学習スペース、そして居心地の良いリビングが、家族の時間を無理なく生み出してくれるんです。

カウンターキッチンが人気な理由とは?

カウンターキッチンが子育て世代に支持されている最大の理由は、「料理をしながら子どもを見守れるから」です。

特に未就学児がいる家庭では、目を離せないシーンが多いですよね。キッチンが独立していると、料理中に子どもが何をしているのか見えなくて不安になることもしばしば。

でも、カウンターキッチンなら視線を遮る壁がなく、リビング全体を見渡せるため、子どもがどこにいて何をしているかすぐわかります。子どもにとっても、親の姿が常に見える安心感があるので、ひとり遊びにも集中しやすくなるんです。

さらに、料理中に「ママ、これ見て〜!」と声をかけられてもすぐに応じられるし、配膳や片付けも家族で分担しやすくなります。

わたしの友人も、「カウンターにして本当に良かった!料理中も子どもとの会話が自然に生まれる」と話していました。このように、カウンターキッチンは“家事ラク”と“家族のつながり”を両立できる間取り。まさに子育て世代にぴったりな選択です。

リビング学習スペースは必要?それとも不要?

「リビング学習って流行ってるけど、実際どうなの?」と疑問に思う方も多いはず。

結論から言うと、低学年までの子どもには非常に有効です。

というのも、小さな子どもは集中力が長く続かないうえに、すぐに分からないことが出てきます。そんなとき、親が近くにいると気軽に質問できたり、アドバイスをもらえる環境はとても大きいんです。

また、リビングという“オープンな空間”で勉強することで、「ちゃんとやっているかどうか」が自然と目に入り、勉強習慣もつきやすくなります。

ただし、注意点もあります。

集中力が必要な年齢になると、テレビの音や家族の動きが気になって逆効果になることも。だからこそ、リビング学習スペースは“学年によって活用方法を変える”ことが大切です。

たとえば、小さいうちはリビング横のカウンターを使い、思春期には静かな個室に移行するなど、成長に合わせた柔軟な設計が理想です。

子どもが自然と集まるリビングにするには?

子どもが「自分の部屋」よりもリビングで過ごす時間が長い家庭には、ある共通点があります。

それは、リビングが居心地良くて“家族が自然と集まる場所”になっていることです。

たとえば、ソファの配置を対面式にして会話しやすくしたり、テーブルの上にパズルや絵本を置いておくなど、ちょっとした工夫でリビングは一気に“みんなの居場所”になります。

また、遊びスペースと勉強スペースを少しだけゾーン分けしておくと、子どもも気分を切り替えながら過ごせます。テレビだけでなく、ボードゲームやカードゲームを取り入れるのも◎。

「リビングは生活の中心」という意識があれば、自然と子どももリビングに足が向き、親とのコミュニケーションの機会も増えていくのです。

\\来店予約はこちらから//

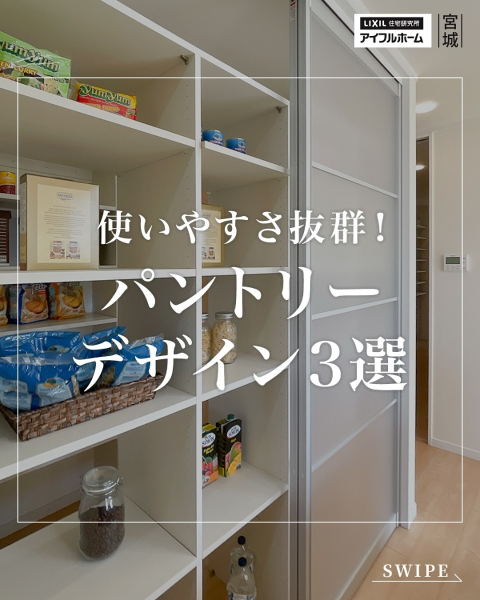

工夫②:子どもの自主性を育てる収納と動線設計

子どもに「自分のことは自分でできる力」を身につけてほしい。そう考える親は多いですよね。実はその第一歩は、家の設計から始まります。収納や動線が子ども目線で工夫されていれば、自然と片付けや準備が習慣になり、自主性が育まれるんです。小さな工夫が、大きな成長につながりますよ。

子どもが自分で片付けたくなる収納とは?

「片付けなさい!」が口癖になっている…そんなご家庭、多いのではないでしょうか?

でも実は、子どもが片付けないのは“やる気がない”のではなく、“片付けづらい”からなんです。

子どもの目線で収納を考えると、自然と片付け習慣が身につきます。たとえば、背の低い棚やボックスを使い、自分で取り出して自分で戻せる環境をつくる。おもちゃのジャンルごとに収納場所を分けると、探す・戻すの流れもスムーズになります。

ポイントは、「ここに戻せばいい」が子どもに分かる仕組みをつくること。ラベルを貼る、色分けする、写真で示すなどの視覚的工夫がとても効果的です。

また、「リビングに子ども専用の収納スペースを用意する」のもおすすめ。子どもにとって“自分の居場所”ができると、持ち物に対する責任感も芽生えてきます。

一方的に「片付けなさい」と言うのではなく、片付けたくなる収納を設計すること。それが、子どもの自立心と親のストレス軽減、どちらにもつながるんです。

朝の準備がスムーズになる動線の作り方

朝の準備で「靴どこ?」「体操服がない!」とドタバタしていませんか?

実は、朝のバタバタは“動線の悪さ”が原因になっていることが多いんです。

たとえば、玄関近くにランドセル置き場や制服・上着の収納があると、登校前の支度がとてもスムーズになります。帰宅してすぐにそこへ片付ける習慣ができれば、「どこ行った?」が減るのはもちろん、親が管理する手間も減ってラクになります。

通称「ただいま動線」「いってきます動線」と呼ばれるこの考え方は、収納と動線を一体で設計するのがポイントです。

また、洗面所やトイレも動線上に配置すれば、手洗いや身支度も自然な流れで済ませられます。

朝は家族みんなの時間が重なる貴重なタイミング。だからこそ、家のつくりがスムーズな準備をサポートしてくれると、毎日が本当にラクになります。

\\来店予約はこちらから//

工夫③:安全と健康を守る間取りと設備のポイント

小さな子どもがいる家庭では、安全と衛生面の対策がとても重要です。特に、家の中での転倒やケガ、ウイルス感染などを防ぐためには、間取りや設備に工夫が必要です。子どもの動きに合わせたバリアフリー設計や、帰宅後すぐに手を洗える洗面台の配置など、家族全員が安心して暮らせる家をつくるヒントをご紹介します。

玄関洗面台はなぜ人気?設置のメリットと注意点

新型コロナの流行以降、玄関に洗面台を設置する家がぐっと増えました。その理由は、「帰宅後すぐに手洗い・うがいができるから」。これは感染対策としてはもちろん、子どもに衛生習慣を身につけさせるためにも効果的です。

小さいうちは特に、親が「手を洗おうね」と声をかけて導いていく必要があります。でも、洗面台が玄関近くにあるだけで、声かけのタイミングも自然になり、動線的にもスムーズ。

たとえば、保育園から帰ってきた子どもがドロドロの手でリビングに駆け込む…そんなシーンも、玄関洗面台があれば防げます。

親としても、「部屋が汚れない安心感」が得られますよね。

ただし注意点もあります。見た目が玄関の雰囲気を損ねる場合があるので、デザイン性を重視したり、扉で隠せるような設計にするなどの工夫も必要です。

また、水はね対策やタオル掛けの位置など、実際の使い方を想像して細部まで設計することが大切です。

便利さだけでなく、使いやすさ・綺麗さ・子どもの目線に立った設計ができると、ぐっと満足度の高い設備になります。

小さな子でも安心して暮らせるバリアフリーの工夫

「バリアフリー=高齢者向け」と思われがちですが、実は子育て世代にも大きなメリットがあります。

なぜなら、小さな子どもも家の中でケガをしやすいからです。

たとえば段差。ちょっとした5cmの段差でも、小さな子どもはつまずいて転びやすいですよね。床の段差を極力なくした「フラット設計」にすることで、転倒リスクは大きく減らせます。

階段も工夫次第で安全性がアップします。段数が多くなる場合は途中に「踊り場」を設けておくと、転倒しても距離が短くなりますし、体力のない子どもにも優しい設計になります。

さらに、滑りにくい床材を使ったり、階段に手すりをつける、夜間の足元に照明を設けるといった工夫も、子どもにとっての安心材料になります。

バリアフリーというと「大げさ」に聞こえるかもしれませんが、事故を未然に防ぐという意味では、子育てと相性抜群の設計です。

そしてこれは、親にとっての安心感にもつながります。「家の中で何かあったら…」という不安が減れば、そのぶん育児にも心の余裕が持てるようになりますよ。

\\来店予約はこちらから//

工夫④:将来も使いやすい「変化に強い家」

子どもはあっという間に成長し、やがて家を巣立っていきます。その変化に柔軟に対応できるのが“変化に強い家”。最初からすべてを完璧に作り込むのではなく、ライフステージに応じて部屋の使い方を変えられる設計にすることで、長く快適に暮らせます。子育て中も老後も、家が味方になってくれるような「可変性のある住まい」がこれからのスタンダードです。

仕切れる子ども部屋の間取り設計とは?

子どもが2人以上いる場合、「一緒の部屋にするか、最初から分けるか」で迷う家庭は多いと思います。

そこでおすすめなのが、「仕切れる子ども部屋」の設計です。

たとえば、最初は12畳ほどの広めの空間を用意して、成長に合わせて6畳×2部屋に仕切れるように設計しておく。可動式のパーテーションや引き戸、将来的に壁を追加できる設計にしておけば、ライフステージに合わせて部屋を柔軟に変えることができます。

小さいうちは兄弟姉妹で遊ぶ機会が多く、一緒の部屋の方が安心感があって良いものです。でも中学生・高校生になれば、それぞれのプライベート空間を求めるようになりますよね。

仕切れる設計は、そういった“家族の変化”に対応しやすく、間取り変更にかかるコストも抑えられます。

ちなみに私の知人宅では、「最初はワンルーム、仕切ったあとも使いやすいように収納・照明・窓を左右対称に設置しておいた」そうです。

このような準備があると、後からのリフォームもスムーズですし、子どもたちも自分の部屋ができた時にとても喜んでいたとか。

“未来の暮らし方”を想定しておくと、家づくりの満足度が大きく変わります。

子どもが巣立った後も使える部屋づくりのコツ

子どもが成長して家を出たあとの「空き部屋」、どう使うかまで考えていますか?

実は、この視点があるかないかで、長く快適に暮らせる家になるかどうかが変わります。

たとえば、将来的に趣味部屋や書斎、ゲストルーム、さらには夫婦の寝室として使えるような汎用性の高い設計にしておくと、空き部屋が無駄になりません。

そのためには、部屋の広さや収納の配置、電源・ネット環境なども最初から柔軟に対応できるようにしておくことがポイントです。

また、壁紙や床材のテイストも「子どもっぽくしすぎない」ことも意識すると◎。子どもが使っている間は可愛い装飾を楽しみ、巣立ったら落ち着いた空間にアレンジできるような設計が理想です。

家は一生ものの買い物です。だからこそ、“今の子育て”だけでなく、“10年後の暮らし”も見据えた設計が成功のカギです。

\\来店予約はこちらから//

工夫⑤:子ども目線で考える「キッズデザイン」の家づくり

子ども目線で考える「キッズデザイン」の家づくり

近年注目されている「キッズデザイン」とは、子どもの安全・安心・成長を第一に考えた住宅設計のこと。家の中は意外と危険が多く、小さなケガや事故を防ぐには、最初から“子ども基準”で家をつくることが重要です。角を丸くする、指はさみを防止する、誤飲・転落防止など、ちょっとした配慮が子どもの命を守ります。キッズデザインの考え方は、実は“すべての人にやさしい”家づくりでもあるのです。

まとめ:子育てしやすい家は“今”と“未来”を見据えた暮らしの基盤

子育てしやすい家とは、単に便利な設備が揃っている家ではなく、「親子が心地よく過ごせる時間と空間を自然に生み出す仕組みがある家」です。

今回ご紹介した4つの工夫は、どれも派手なものではありません。でも、どれも“あると確実に暮らしが変わる”リアルなアイデアです。

まず大切なのは、親子が一緒に過ごす時間を自然に生む間取り。見守りやすいカウンターキッチンやリビング学習スペースは、子どもの安心感と親の心の余裕をつくります。

次に、子どもの自主性を育てる収納と動線の工夫。朝の支度がスムーズに進み、片付けの習慣も身につきやすくなることで、子ども自身が“できた”という自信を育んでいきます。

さらに、安全と健康に配慮した設計も重要です。段差のないフラットな床や、帰宅後すぐの手洗い習慣を助ける玄関洗面台は、日常の小さなケガやウイルスリスクを防ぎ、家族全員の安心につながります。

そして最後は、変化に強い家の設計。子ども部屋の仕切り対応や、多目的に使える空間の設計は、家族のライフステージが変わってもずっと快適に住み続けられる柔軟性をもたらします。

家づくりは“今の悩み”を解決するためだけのものではありません。10年後、20年後の「こんなふうに暮らしていてよかった」と思える毎日を実現するための基盤です。

もしあなたが、少しでも「育児をもっと楽しみたい」「家族の時間を大切にしたい」と思っているなら、今回の4つの工夫のどれか一つでも、ぜひ取り入れてみてください。

きっと、今よりもっと、家が好きになりますよ。

\\来店予約はこちらから//

コラム監修者情報

木場昌也

二級建築士/ 1級施工管理技士

【現場管理】注文住宅・店舗 110棟

【販売】注文住宅 79棟

入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。

震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。

その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。

SNS

アイフルホーム宮城の各店舗から最新のアイフルホームが考える”本当にいい家”をご紹介!宮城県内6店舗と15棟の展示場で、皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。