収納の工夫で変わる家づくり!後悔しない場所別アイデアと設計のヒント集

「収納のことまで考えた間取りにすればよかった…」

こんな後悔、できれば避けたいですよね。

家づくりの中でも見落とされがちな「収納計画」。ですが、これを疎かにしてしまうと、せっかくの新居が「なんだか使いにくい…」「物であふれて生活感丸出し…」なんて事態になりかねません。

収納と一口に言っても、玄関・リビング・キッチン・洗面所など、場所ごとに必要な工夫が違います。なのに「とりあえず広ければOK」では、かえって暮らしづらくなることも。

この記事では、家づくりを検討している方や、これから間取りを考える方に向けて、場所別で使いやすさ重視の収納アイデアを分かりやすくまとめました。

収納計画を少し見直すだけで、生活がグンとラクになります。

後悔しない家づくりのために、今のうちに知っておきましょう!

| 今回の記事のポイント ・家づくりにおける収納は、間取りと同じくらい重要 ・玄関・リビング・キッチンなど場所ごとの収納アイデアが後悔を防ぐカギ ・ライフスタイルや将来の変化を見据えた長く使える収納設計が重要 |

初稿:2025/7/23

目次

- 家づくりにおける収納の基本ポイントとは

- 【場所別】収納のおすすめアイデア一覧

- 収納と動線はセット!家づくりの鉄則

- 将来を見据えた収納計画で長く快適に

- 成功例・失敗例から学ぶ収納計画のリアル

- まとめ|収納の質が、暮らしの質を変える

家づくりにおける収納の基本ポイントとは

家づくりで「収納」は、間取りや動線と並ぶほど重要なテーマです。けれど、多くの人が「後で考えればいいや」と後回しにしがち。結果、住んでから「なんでここに収納がないの!?」と後悔するケースが本当に多いんです。

この見出しでは、失敗しない収納計画の考え方とタイミング、そしてよくある誤解についてお伝えしていきます。

家づくりで収納を意識するのはいつがベスト?

収納の決め方というと、「間取りが決まってから収納を考えればいい」と思っていませんか?実はその逆。収納は家づくりの初期段階から意識するのが理想です。

なぜなら、収納は動線とセットで設計することで暮らしやすさが格段にアップするからです。

たとえば、買い物帰りに玄関からキッチンまでスムーズに移動でき、その途中にパントリーがあれば、重い荷物をすぐに収納できます。こうした配置は間取りと同時に決めなければ、後からの修正が難しくなります。

さらに、ライフスタイルによって必要な収納の量や位置は大きく変わります。小さなお子さんがいる家庭と、夫婦二人暮らしの家庭では、必要な収納の考え方が全く違います。

Pointは、「収納は建築士に任せきりにしない」こと。自分たちの暮らしに合わせた収納設計を自ら考える姿勢が、後悔のない家づくりにつながります。

収納は多ければいいわけじゃない!適量とバランスの考え方

「収納は多ければ多いほどいい」と考える人は多いですが、それが逆効果になることも少なくありません。

収納スペースを増やせばその分、部屋が狭くなったり、生活動線が犠牲になったりする可能性があります。また、収納が多すぎることで「物が増えやすくなる」という落とし穴も。

重要なのは、”どこに何を収納するか”が明確になっているかどうかです。必要な場所に必要な分だけ収納があることが、使い勝手の良い家の第一歩。たとえば、リビングで文房具や書類をよく使う家庭なら、そこに小さな収納があるだけでかなり便利です。

もう一つ大事なのが“取り出しやすさ”。収納があっても奥行きが深すぎたり、高すぎたりすると、結局使わなくなってしまいます。量よりも「質」や「配置」にこだわることが、満足度を左右するポイントです。

「収納をとにかく増やす」ではなく、「必要な場所に、必要な量だけ」。この考え方が、暮らしやすさと美しい家の両立につながります。

\\来店予約はこちらから//

【場所別】収納のおすすめアイデア一覧

収納と一口に言っても、玄関、リビング、キッチン、洗面所など、場所によって必要な収納の形や量はまったく異なります。だからこそ、「場所別」で最適な収納アイデアを考えることが大切です。

この章では、それぞれのスペースに必要な収納を具体的に解説しながら、快適な暮らしに役立つヒントをお届けします。

玄関収納:靴・傘・ベビーカーどうする?

「ただいま」と帰ってきたときにまず目に入るのが玄関。ここが散らかっていると、家全体が雑然として見えてしまいますよね。

玄関収納の主な目的は、「外から持ち込むものをスムーズに整理できる」こと。靴や傘だけでなく、ベビーカー、アウトドア用品、スポーツ道具、灯油缶など意外と収納したいものが多い場所です。

理想はシューズクローク(土間収納)を設けること。来客用と家族用の動線を分ける「2way玄関」スタイルも人気です。また、傘立てや小物収納など、湿気や汚れを考慮した素材選びも大切。

「とりあえず下駄箱だけ」だと、物があふれてしまい、結局リビングに物が侵食してしまう原因に。玄関は収納力と使いやすさのバランスが命です。

リビング収納:生活感を隠してスッキリ暮らす工夫

リビングは家族みんなが集まる場所であり、来客の目にも触れる“家の顔”。そんなリビングにこそ「生活感を隠す収納」が求められます。

けれど、実際にはリモコン、ティッシュ、子どものおもちゃ、文房具、書類、充電器…とモノが集まりやすい場所でもあるんですよね。

そこで意識したいのが「見せる収納」と「隠す収納」の使い分け」です。たとえば、おしゃれなカゴやボックスを使って、棚の中に“見えない収納”を作る。もしくは造作テレビボードでコンセントやWi-Fi機器を隠すと、リビング全体がスッキリ見えます。

また、リビング学習をするご家庭では、ちょっとした文具棚やプリント置き場もあると超便利。リビング収納のコツは、「使う物の定位置をつくること」と「ごちゃつく前に隠せる仕組み」をつくることです。

収納家具を後から買い足すより、あらかじめリビング収納の場所と用途を決めておくことが、生活感の出ない快適空間につながります。

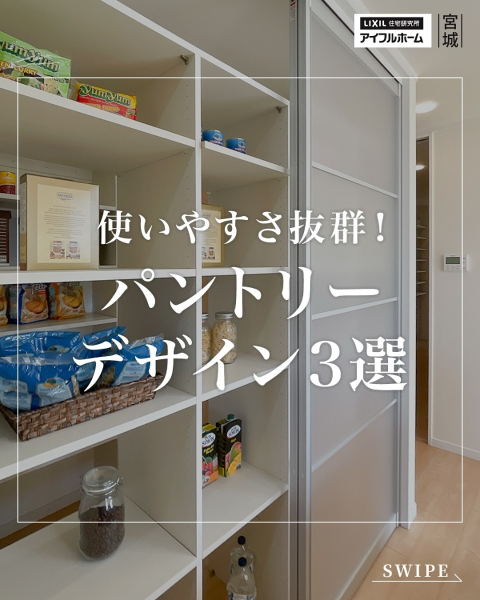

キッチン収納:パントリーと造作収納の使い分け

キッチンは収納の量・配置が暮らしやすさを大きく左右する場所です。日々の食材や調理器具、消耗品など、モノの種類が多く、しかも頻繁に出し入れしますよね。

ここで重要になるのが、「パントリー」と「造作収納」の使い分けです。

パントリーは、まとめ買いした食材やキッチンペーパーのストック、ホットプレートなどのかさばる家電を“ざっくり収納”する場所として最適。一方で、造作収納は調理中に「すぐ取り出したいもの」を機能的に収納するのに向いています。

たとえば、ゴミ箱のスペースを引き出しの一部に組み込んだり、コンセント付きの家電置き場を造作棚で確保するだけでも、日々のストレスが激減します。

また、冷蔵庫や電子レンジの位置と収納棚の距離感も意外と大事。動線を妨げない配置にしておくことで、調理の効率がぐっと上がるんです。

キッチンは毎日使うからこそ、「なんとなく収納する」ではすぐに不満が出てきます。収納の量ではなく、“使いやすさ”と“動線”をセットで考えるのがポイントです。

洗面脱衣所:家族分のタオルやストック品の収納術

洗面脱衣所は、「意外とモノが多い」けれど「スペースが限られている」という難所です。

タオル、下着、洗剤、シャンプーのストック、ドライヤー、掃除用具…思い出してみると、日用品がギュッと集まっている空間なんですよね。

そんな洗面所収納のカギは、「家族人数×使用頻度」を基準にした設計。

たとえば、子どもがいる家庭ではタオルや着替えの入れ替えが頻繁になるため、取り出しやすく片付けやすい“オープン棚+引き出し”の組み合わせが効果的です。

また、洗剤やストック類は“買いだめ量”を想定しておくことが大切。置き場所が決まっていないと、いつの間にか洗面台の上が「物置き場」になってしまいます。

スペースが限られている場合は、**壁の厚みを利用した「埋め込み収納」**もおすすめ。タオル収納を壁面に埋め込むだけで見た目もスッキリ、使い勝手も◎です。

脱衣所は「清潔感」が問われる場所でもあります。物の置き場が決まっていれば、それだけで整った空間を保てます。

トイレ収納:最低限で済ませる?意外と便利な隠れ収納

「トイレに収納って必要?」と聞かれることがありますが、実は“少しだけ工夫する”だけで、使い勝手が大きく変わる場所なんです。

トイレットペーパーのストックや掃除道具、生理用品、芳香剤など、意外と物があるのに、収納スペースが無いと便器の奥や床に出しっぱなしになりがち。これでは見た目も衛生的にもイマイチですよね。

おすすめは、埋め込み式の収納棚やニッチ収納。壁の厚みを活かして、トイレットペーパーが2〜3個並ぶ程度の浅い棚を設けるだけで、空間を圧迫せずスッキリ収納できます。

また、タンクレストイレの場合は収納がゼロになるケースもあるので、上部に吊戸棚を設けるとストック収納に便利。あえて「収納は最小限」にして見た目のミニマルさを保つ、という考え方もアリです。トイレ収納は“多ければ良い”ではなく、必要な物が「手の届く位置にサッと収まる」ことが一番大事なんです。

階段下・廊下収納:デッドスペースを収納に活かす方法

家づくりにおいて「収納は欲しい、でもスペースは限られている」というのはよくある悩み。

そんなときこそ有効活用したいのが、階段下や廊下などのデッドスペースです。

階段下収納は、その形状が特殊で活かしづらいと思われがちですが、掃除機・季節家電・日用品のストックなど、かさばるけど使用頻度が高くない物の収納にピッタリです。高さや奥行きを活かして、引き出し式にしたり、可動棚を設けると使いやすくなります。

また、廊下のちょっとしたスペースにも浅めの収納棚や埋め込み式の収納をつくることで、日用品や書類、薬、体温計などの置き場として活躍します。

ポイントは、「空いているから入れる」ではなく、何を収納するかを明確にしてから設計すること。そうすることで、“死んでいた空間”が“使える収納”に変わります。

意外と見落としがちな場所ですが、活かせば収納力アップにもつながり、空間のムダを省けます。

\\来店予約はこちらから//

収納と動線はセット!家づくりの鉄則

「収納」と「動線」は、家づくりにおいて切っても切り離せない関係です。

どれだけ収納が充実していても、動線が悪いと“使いづらい家”になってしまいます。

たとえば、洗濯→干す→たたむ→しまう、の動線が分断されていたら、毎日の家事がストレスになりますよね。

この章では、収納を「動線の中」にどう組み込むか、その具体的な考え方を紹介します。

家事ラク動線と収納の関係性とは?

「家事動線がいい家は暮らしやすい」とよく言いますが、そこに“収納”が絡んでくると一気に現実味を帯びます。

実は、家事ラク動線と収納は密接に関係しているんです。

たとえば、洗濯動線。洗濯機→干す→たたむ→収納という一連の流れを一箇所で完結できるようにすれば、時間も労力もぐっと減ります。最近では「ランドリールーム+ファミリークローゼット」のセットが人気で、洗濯物をその場で収納できる間取りが注目されています。

また、買い物帰りの動線も大切。玄関からキッチンまでの間にパントリーや食品収納を配置すれば、ウォークスルーで荷物の移動が可能になり、ついでに物が散らかるのも防げます。

ポイントは、「家族の生活パターンを把握し可視化する」こと。朝の準備、帰宅後の動き、片付けの流れを想像して、“行動の流れに収納が沿っているか”を確認しましょう。

収納単体ではなく、「生活動線の中にある収納」として考えることで、家事がスムーズになり、暮らしの満足度もアップします。

将来を見据えた収納計画で長く快適に

家づくりは“今の暮らし”だけでなく、“これからの暮らし”も考えておく必要があります。

特に収納は、家族構成や生活スタイルの変化に大きく左右される部分。

この章では、子育て期や老後など、ライフステージに合わせて変化できる収納計画をお伝えします。

子育て期に便利な収納とは?

子どもが小さいうちは、片付けやすく散らかりにくい収納が大前提。

そして成長するにつれて必要なモノもどんどん変わっていきます。

たとえば、未就学児の時期は、おもちゃ・おむつ・着替えなどを“出しやすく戻しやすい”高さに配置すると、子ども自身が片付けに参加しやすくなります。カラーボックスやオープン棚+ラベリングなど、シンプルな仕組みが効果的です。

小学生以降は、ランドセル・教科書・文具・プリントなどの学用品専用の定位置をつくることが重要。帰宅してすぐに片付けられるように、玄関近くやリビング脇に“ただいま収納”を設ける家庭も増えています。

さらに、成長後は部活道具・制服等の衣類・参考書などが増えてくるため、収納スペースに余白を残しておくことが長期的に見てポイントになります。収納は「一生同じ形で使うものではない」からこそ、変化に対応できる可変性のある設計を意識しておきましょう。

老後や介護に備えた収納の考え方

収納は“若いとき便利”なだけでなく、年齢を重ねたときにどう使えるかも重要な視点です。

実際、老後になると「高い所の棚に手が届かない」「重い物を出すのが大変」といった悩みが増えてきます。

まず意識したいのが、「かがまない」「持ち上げない」収納配置です。特にキッチン・洗面所・クローゼットなど、日常的に使う場所は腰〜目の高さを中心に設計するのが理想的です。

また、段差のある場所に収納をつくらないのも大事なポイント。たとえば床下収納は便利ですが、高齢になるとしゃがみ込む動作が困難になるため、老後を見据えるなら他の収納手段を考えておくべきです。

さらに将来の介護を見越して、動線を広く取り、収納扉も引き戸や折れ戸にしておくと使いやすさがぐんと上がります。

収納だけでなく、「開けやすさ」「取り出しやすさ」「通りやすさ」まで配慮しておくことで、住まいの快適さは大きく変わってきます。

“今は大丈夫”でも、“10年後、20年後も使いやすいか?”という視点で、収納を考えることが長く快適に暮らす秘訣です。

成功例・失敗例から学ぶ収納計画のリアル

「収納ってそんなに重要?」と思っていた人ほど、住んでから後悔するケースが多いんです。

逆に、成功した人たちは何を大切にして、どんな工夫をしていたのでしょうか?

この章では、実際の成功例と失敗例から、収納計画で気をつけたいポイントやリアルな体験談を紹介します。

他人の体験を自分の計画に活かせば、回避できる落とし穴がたくさんあります!

収納の成功例:見せる収納&隠す収納のベストバランス

収納の成功例に共通しているのは、「見せる収納」と「隠す収納」を上手に使い分けていることです。

たとえば、リビングではテレビボードにオープン棚を設け、雑誌やインテリア雑貨を見せながら収納。逆に、ルーターやコード類は扉付きの収納に隠して生活感をシャットアウト。「何を見せるか/見せないか」を明確に分けることで、スッキリ見える家に仕上がるのです。

また、パントリーやシューズクロークのような“隠れ収納”を設けることで、普段見せたくない物を一括で収納でき、急な来客の際にも対応しやすくなります。成功している家は、収納を“後から足す”のではなく、“最初から設計に組み込んでいる”のが特徴。

この一手間が、暮らしのストレスを減らしてくれるんです。

収納の失敗例:ありがちな後悔とその回避策

収納の失敗でよく聞くのが、「とりあえず大きな収納をつくったけど、結局使いづらい」「必要な場所に収納がない」「収納家具が邪魔になっている」といった声です。

たとえば、奥行きの深いクローゼットに物を詰め込んだ結果、奥の物が出しにくくなり“物置化”してしまうケース。

また、「寝室にしか収納がないから、日中使うモノをわざわざ取りに行くのが面倒」なんて声も。

さらに、「収納が多すぎて、結局“不要な物”まで詰め込んでしまった…」という人も。“収納が多ければ便利”という先入観が、かえって暮らしにくさを招いてしまうこともあるのです。こうした後悔を防ぐためには、“収納するモノの種類と量”を最初にリストアップすることが重要です。そして、「どこで、何を、どう使うか」をイメージしながら間取りに落とし込むことで、失敗はグッと減らせます。

まとめ|収納の質が、暮らしの質を変える

家づくりにおいて収納は、「最後に考えるもの」ではなく、「最初に計画すべきもの」です。

実際に住んでみて初めて、「ここに収納があったら…」「動線が悪くて使いにくい…」と後悔する方が非常に多いのが現実です。

本記事では、家づくり収納における基本の考え方から、玄関・リビング・キッチンなど場所別の収納アイデア、さらに将来を見据えた収納設計や失敗例・成功例まで、網羅的にお伝えしてきました。

共通して言えるのは、「収納の量」よりも「収納の場所と使い方」が圧倒的に大切だということ。

それは今の暮らしだけでなく、将来の暮らしにも大きく影響してきます。

つまり、収納の質が、暮らしの質を決めるのです。

「物が片付かない家」ではなく、「自然に整う家」にしたいなら、

ぜひ本記事で紹介したポイントをもとに、あなたに合った収納計画をじっくり考えてみてください。

後悔しない家づくりは、収納から始まります。

\\来店予約はこちらから//

コラム監修者情報

木場昌也

二級建築士/ 1級施工管理技士

【現場管理】注文住宅・店舗 110棟

【販売】注文住宅 79棟

入社歴23年。8年現場監督経験を経て営業職に。

震災後は県内の品質管理、着工数の平準化を図るため工事管理職に従事。また注文住宅の安定供給、品質賞の受賞に携わる。

その後、ZEH普及、高気密・高断熱商品の開発、販売、店長職を兼任。

SNS

アイフルホーム宮城の各店舗から最新のアイフルホームが考える”本当にいい家”をご紹介!宮城県内6店舗と15棟の展示場で、皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。